-

平日9:00-18:00

- mail お問い合わせ

マニュアルアカデミー

- ホーム

- マニュアルアカデミー

- 業務を可視化する目的やメリットは?実施する際の手順をチェック

業務を可視化する目的やメリットは?実施する際の手順をチェック

想定していた以上に業務に時間がかかっていたり、担当者によって業務負担が大きく異なったりする場合は、業務の可視化に取り組んでいきましょう。

業務を可視化することにより、生産性の向上につながるほか、見えにくい課題が明らかになることもあります。

ここでは業務の可視化について詳しく知りたい方のため、実施する目的やメリット、手順などを紹介するので、ぜひご覧ください。自社の場合はどういった方法で行えばよいか判断しやすくなります。

プロが解説!マニュアル作成のコツ

500社以上のマニュアルを支援してきたマニュアル作成のプロが業務マニュアルの作り方を解説しています。

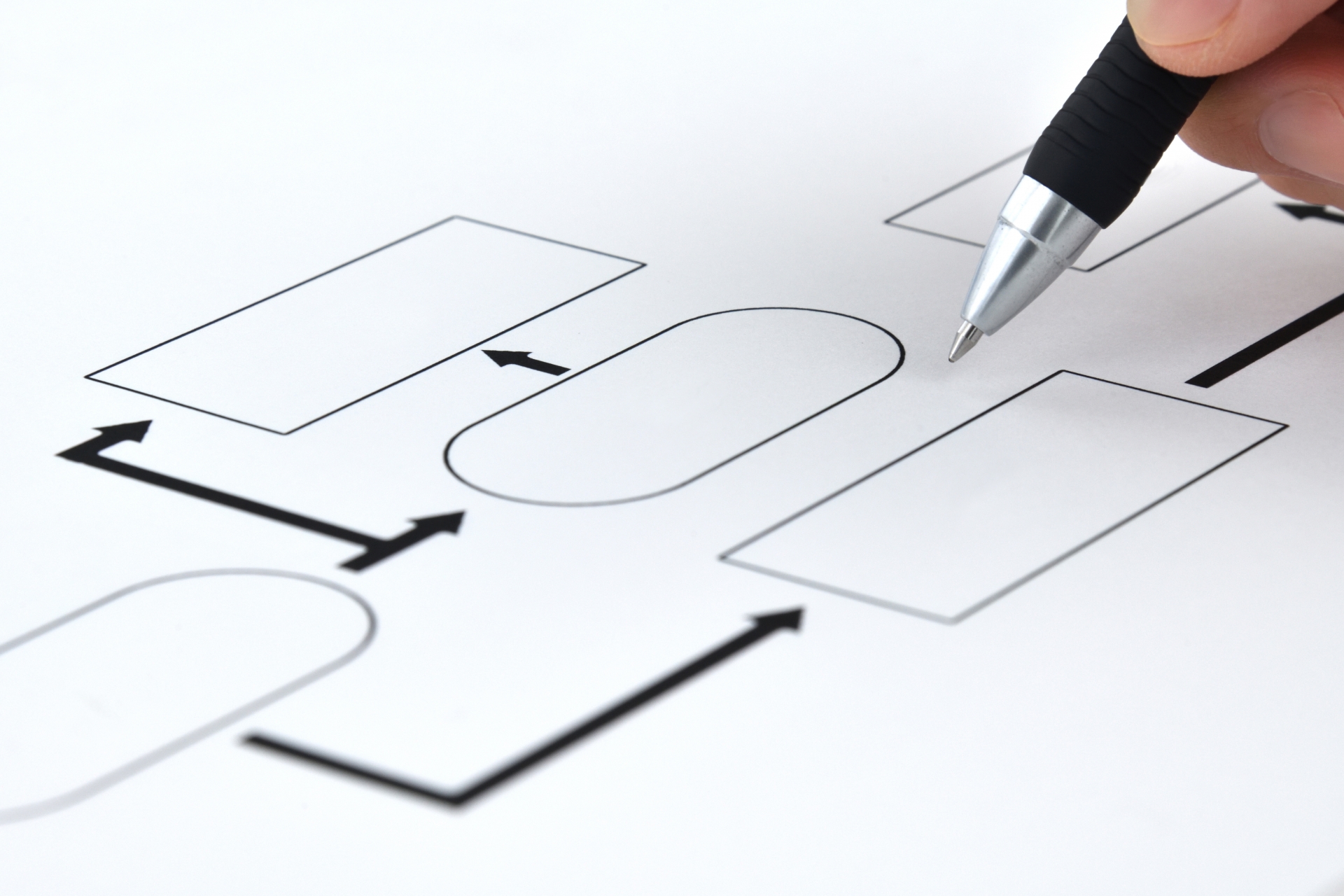

業務の可視化とは

業務の中には、業務担当者以外の第三者にとって、その業務手順やノウハウがブラックボックス化してしまうことがあります。こういったものも含め、業務内容や各種手順などを明確化し、業務内容や工数を可視的に把握する取り組みが、業務の可視化です。

代表的な手法としては、業務フロー図やフローチャートを用いて、業務全体の流れを整理・図式化する方法が挙げられます。これにより、課題の発見や改善策の検討が行いやすくなります。

関連記事

「業務標準化とは?得られる効果や成功させるためのポイント」

業務を可視化する目的

業務の可視化は何のために行うのでしょうか。ここでは、代表的な目的を3つ解説します。

業務の改善を図るため

業務を可視化することにより、現在行っている作業や手順が見える化され、非効率な部分や無駄に気づきやすくなります。

たとえば、本来であれば1回で問題ない作業を2回、3回と行っていれば、1回のみに変更することで業務効率がよくなるでしょう。これは、短納期への対応や、従業員の負担軽減にもつながります。

企業にとっても生産性の向上が期待できるため、業務の可視化をきっかけに業務改善に取り組みましょう。

業務の仕組みを整えるため

企業が目指す目標を達成し、健全な事業運営を維持するためには「内部統制」と呼ばれる仕組みの整備と運用が不可欠です。

また、経営層や管理者が組織全体の業務や仕組みを正しく把握しておくことも重要と言えるでしょう。

こうした内部統制を強化し、業務の仕組みを整えるために有効なのが業務の可視化です。業務を可視化し、フローチャートなどで図式化することで、全体像の把握や課題の発見がしやすくなります。

ツールの導入に役立てるため

業務の可視化により、各作業にどれほどの時間・手間がかかっているのかわかるようになります。業務負担が集中している部分があれば、その負荷の軽減につながるようなツールの導入を検討するとよいでしょう。

業務を可視化することなく導入するツールを決定してしまった場合、業務改善や生産性の向上につながらない可能性もあるため、注意しましょう。

業務を可視化するメリット

業務を可視化することによりさまざまなメリットがあります。その中でも、ここでは大きなメリットを8つ紹介していきます。

メリット①現状や課題点を明確にできる

業務を可視化すると、特定の業務に過剰な時間がかかっていたり、作業に重複や無駄が生じていたりする点を把握しやすくなります。

現状や課題点を正しく把握できれば、その後の業務改善や効率化に向けた具体的な施策の検討にも役立ちます。まずは業務を可視化し、どこに問題があるのか、何から着手すべきかを明確にすることが重要です。

メリット②業務品質のムラをなくせる

業務の可視化を行う際に、業務体系表として、すべての業務情報(実施のタイミングや担当者、手順、注意点など)を一元的に書き出して整理していきます。これにより、業務ごとの進め方や基準が明確になり、担当者による業務品質のムラ解消につながります。

品質のばらつきを抑えることで、誰が対応しても一定の品質を保つことが可能となり、安定した商品やサービスの提供につながります。結果として顧客満足度の向上も期待できるでしょう。

メリット③業務効率アップにつながる

可視化することなく業務に取り組んでいる場合、どこかで業務の滞りや問題が発生していることはわかるものの、具体的にどの工程でどんな問題が発生しているのかまではわからないといった状況に陥ることもあります。

可視化を行い業務のムダや重複作業が明確になれば、そのプロセスを簡素化したり、合理化したりすることが可能です。これは仕事の効率アップにつながるポイントと言えるでしょう。

メリット④業務に関する情報を社内で共有しやすくなる

業務の可視化を行い、業務フロー図やフローチャート、業務体系表、マニュアルといった形で文書化・図式化することで、業務内容や手順、ルールなどを関係者全員で把握しやすくなります。可視化された情報があることで、担当者間で共通の理解が得られやすくなり、業務の進め方に対する判断や対応にもブレが生じにくくなります。

こうした情報共有が進むと、属人化の解消にもつながります。たとえば、ある担当者が休んでも、他のメンバーがマニュアルや業務フローを参照することで業務をカバーできるようになります。

また、業務の背景や目的が明確になれば、業務に臨む心構えや意識といった「担当者としての認識」も整いやすくなるでしょう。

メリット⑤適正な評価を行える

業務の可視化により、担当者ごとの業務内容や進め方、工数の違いを明らかにすることができます。これにより、表面的な成果だけでなく、その過程や背景を含めて適正に評価することが可能になります。

たとえば、ある従業員は他の人よりも時間がかかっているものの、非常に品質の高い成果物を提供していたり、逆に十分な教育を受けておらず非効率な手順で対応していたりするケースも考えられます。業務を可視化することで、こうした背景を把握し、本人の能力や努力に見合った評価を行えるようになります。

メリット⑥RPAの導入をスムーズに行える

RPA(Robotic Process Automation)とは、業務のうち定型作業をロボットに行わせることをいいます。特に自動化に適したルーチン作業や繰り返し作業はRPAが向いているでしょう。

業務を可視化すると、どのポイントでRPAを導入すべきかがわかりやすくなるため、スムーズな導入につなげられるはずです。

メリット⑦内部統制の実施に役立つ

内部統制を行う上で欠かせない資料として、以下の3つが挙げられます。

【内部統制に必要な資料】

- 業務プロセスを図式化したフローチャート

- 業務の作業内容と手順を記載した業務マニュアル

- 業務に関するリスクと対策をまとめたリスクコントロールマトリックス

これらは業務可視化の過程で作成することになる資料です。上記資料を用意しておくことで、監査やコンプライアンス対応もしやすくなります。

メリット⑧健康経営を推進する

経営的な視点で従業員の健康管理を行い、戦略的に実践していく「健康経営」を推進するためにも、業務の可視化は役立ちます。

日々の業務によって想定していた以上に従業員に負荷がかかっているケースも珍しくありません。可視化によって業務量や残業の実態を把握することで、従業員の健康管理のために改善すべきポイントが見えてきます。

業務の可視化を健康経営の推進につなげていきましょう。

業務の可視化を実現する方法

実際に業務を可視化するにはどのような方法があるのかみていきましょう。企業によって実施している方法は異なりますが、一般的には以下の手順で進めることになります。

手順①現状の業務内容を洗い出す

はじめに行うのが、現状の業務内容を洗い出す作業です。これは、業務を可視化するために基本的な作業とも言えます。

以下の方法で業務内容の洗い出しを行いましょう。

洗い出し業務の分担を行う

すべての可視化を1人で担当するのは非常に難しいことであるため、複数の従業員で分担して洗い出しを行っていくと効率的です。各部署、またはチームごと、業務の種類ごとといった形で担当者を決め、漏れなく業務内容を洗い出すようにしておきましょう。

大きな項目の洗い出しはリーダーやマネージャーが行い、実際に現場で行われている詳細な業務についてはその業務を行っている従業員が担当すると効果的です。

担当者同士で情報の共有や確認も行いましょう。

現場の従業員へのヒアリングを実施する

実際に現場で働いている従業員に対してヒアリングを行っていきます。業務の担当者に話を聞くことが大切です。

場合によっては一部の従業員のみが対応しており、属人化の状態になっているものもあるでしょう。

そのような作業に関しても正確に書き出し、可視化につなげていきます。丁寧にヒアリングを行うことにより、現在のマニュアルには書かれていない具体的な作業内容や注意点、問題点などの把握につなげることが可能です。

作業のパターンを書き出す

ヒアリングの結果、業務の中でパターン化されている部分があれば、それらを明確に書き出していきます。

たとえば、日常的に行われている定型業務のほか、発生頻度の低い臨時対応などもパターンとして書き出しておくと、担当者以外も対応できるようになるでしょう。

その時々の状況や顧客の関心などによって対応を変えなければならない作業に関しても、各パターンを書き出しておきます。

手順②改善点を把握する

洗い出しが完了した後に行うのが、具体的な改善点を把握していく作業です。どの部分の改善が必要になるのかについても担当者1人で行うのではなく、複数の担当者で意見を出し合いながら行いましょう。

現在、どのようなことが課題になっているのかをあらかじめ明確にしておき、その根本的な原因となっているのはどこかを見つけ出していきます。重複している作業があればそれをまとめたり、そもそも必要ない作業があれば廃止したりしていくことが重要です。

ルール化して統一するほか、現在よりも短時間で対応できないか方法を考えていくこともあります。

現状のままでは改善が難しい部分については、デジタル化・自動化についても検討していきましょう。その場合は導入するツールやシステムも含めて考えていくことになります。

手順③改善点と業務フローを共有する

改善点を整理したら、その内容を関係者全員で共有します。すべての従業員が改善した内容や業務フローについて理解しておくことが重要です。

実際に行っていく改善内容とスケジュールを全従業員で共有することで、現状の問題点がわかるだけではなく、改善策への理解も深まります。協力体制が整いやすくなるので、非常に重要なポイントです。

従来の業務を急に大きく変更することは難しいため、改善策の実行時期や内容を事前にスケジュール化しておく必要があります。

実施する改善策の優先順位を検討する際は、その課題が改善することによって期待できる効果などから判断しましょう。

また、改善した後の業務フローが適切に運用できているか調査し、フローの見直しと更新を行っていくことも大切なポイントと言えます。

関連記事

「業務改善のアイデアが出ない理由は?対処法と取り組み例13選」

業務を整理するときのポイント

自社で実際に可視化に取り組んでいく前に、押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。重要な5つのポイントがあります。

ポイント①すべての業務を漏れなく洗い出す

業務整理を行う際は、日常的な業務はもちろんのこと、臨時対応まで含めたすべての作業を漏れなく洗い出すことが求められます。作業を担当する個人の判断で「これは入れなくていいだろう」と除外しないように注意しましょう。

たとえば「受注処理」とひとつにまとめてしまうのではなく、その中で行う注文内容の入力やチェック、修正、必要な問い合わせ、各種連絡といったところまで細かく洗い出しておきます。

ポイント②まずは実施する

はじめから完璧な形で業務を可視化しようとすると非常に時間がかかるので、まずは手をつけていくことが重要です。

実際に取り組んでみて、徐々にブラッシュアップしていきましょう。

進める中で業務の全体像や実態が見えてくるため、後から内容を見直したり、より精度の高い整理に発展させたりすることができます。初期段階では「不完全でもよい」という意識で取り組むのが成功のポイントです。

ポイント③マニュアルを作成する

現在行っている業務を可視化できたら、洗い出した内容をもとに改善後の業務フローに沿ってマニュアルを作成していきます。具体的な手順が記されたマニュアルを用意することにより、誰でも同じ作業ができるようになるでしょう。

マニュアルを作成する過程の中でも手順の無駄や改善点に気づけるようになるので、業務改善につながります。

ポイント④PDCAサイクルを回す

PDCAサイクルとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字をとったものです。業務の可視化では、PDCAサイクルを回しながら現状の業務プロセスの改善を続けていきましょう。

継続的にPDCAサイクルを回すことにより、新たな問題や変化にも柔軟に対応できるようになります。

ポイント⑤業務の可視化に役立つツールを利用する

業務の可視化に役立つツールを利用することにより、効率よく可視化ができるようになります。

たとえば、専用のソフトをインストールするだけで自動的に操作ログを収集し、データ分析を行うツールを導入すれば、手作業で細かい収集や分析を行う必要がありません。

また、自動で対応できるツールを用いることで、人が行った場合に発生しやすいミスも防ぎやすくなります。

フィンテックスでは、お客様のご予算に応じて「マニュアルのあるべき姿」を、さまざまな視点からご提案しています。

他社には無い、コンサルティングがフィンテックスの強みです。

お客様の現状をヒアリングし、ご希望・ご要望を伺ったうえで業務改善につなげるマニュアルを作成いたします。

詳しいマニュアル制作の実績については、以下をご覧ください。

業務マニュアル 超大型の業務マニュアル編纂プロジェクト。制作チームを編成した初動準備、さまざまなドキュメント制作の提案や柔軟な対応、20,000ページ以上のマニュアル作成、細やかなフォローなど。途中からチームを拡大し、柔軟な対応でご評価いただきました。 業務マニュアル データ形式も見た目もバラバラだったマニュアルを読みやすい構成に作り直し、写真画像の補正、印刷、製本までを一括で対応しました。現場で活用できる「使える」マニュアルになったとご評価いただきました。 いかがだったでしょうか。業務の可視化とは何か、どういった目的、メリット、方法があるのかなどについて解説しました。自社で実践できそうなものも見つかったのではないでしょうか。 可視化した結果、マニュアルでまとめておいた方がわかりやすい業務が明らかになることもあります。マニュアルはただ作成すればいいわけではなく、活用されるマニュアルに仕上げていくことが大切です。 フィンテックスはマニュアルに関して総合的なご提案が可能です。業務の可視化を含めた業務マニュアル作成にも対応しますので、自社での対応が難しい場合はぜひご相談ください。 監修者 企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA) <略歴> フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。

金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。

趣味は茶道。

業務を可視化して効率化につなげよう

月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。

https://business-chronicle.com/person/fintecs.php

マニュアルアカデミー

最新コンテンツ

金融業務マニュアル作成のポイントと制作事例を紹介

2025.12.26

マニュアルのご相談・お問い合わせ

マニュアル作成に関するご相談やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

-

24時間受付中!

翌営業日にご連絡いたします。 -

資料を無料配布中!

マニュアル作成のコツを伝授します。